Статьи

Статьи

-

Отбраковка деревянных элементов опор

Отбраковка деревянных элементов опор

С течением времени происходит снижение механической прочности деревянных деталей опор вследствие загнивания. Эксплуатация деревянных элементов опор с чрезмерным загниванием может явиться причиной нарушения электроснабжения потребителей, несчастного случая с населением и с обслуживающим персоналом районов электрических сетей.

На ВЛ 0,4-10кВ должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор: первый раз через 3-6 лет после ввода линий в эксплуатацию; каждая последующая проверка не реже 1 раза в 3 года; перед подъемом на опору; при смене деталей опоры (капремонт).

На ВЛ 0,4-10кВ проверка загнивания деревянных стоек опор должна производится у основания и в местах сопряжения.

Перед подъемом на опору необходимо тщательно осмотреть и простучать стойку, начиная от основания опоры и до уровня доступного для осмотра без подъема.

Осмотром можно выявить внешнее круговое загнивание древесины и местные загнивания (отдельные очаги, гнили и трещины, где может иметь место глубокое и быстрое загнивание).

Особенно тщательно следует осмотреть места, наиболее подверженные загниванию, зоны, так называемых, опасных сечений (в месте выхода стойки из земли, в месте наложения бандажа).

Простукиванием, которое выполняется обычным молотком весом не менее 0,4кг, можно выявить внутреннее загнивание.

Здоровая древесина в сухом состоянии издает характерный звонкий звук, а в местах внутреннего загнивания глухой. Простукивание мерзлой древесины не дает возможности выявить очаги загнивания, т.к. звук искажается, поэтому определение мест загнивания производится опытным персоналом под руководством линейного мастера или бригадира в сухую, не морозную погоду.

Если при осмотре и простукивании выявлено внешнее загнивание, то необходимо измерить его глубину.

Деревянные приставки и стойки замеряются с трех сторон по окружности под углом 120 , а траверсы сверху и снизу, после чего все отверстия должны быть забиты деревянными пробками, изготовленные из пропитанной антисептиком древесины, для предотвращения последующего загнивания.

Проверку состояния и замер загнивания необходимо выполнять с откопкой стоек на глубину не менее 50см. Зона загнивания захватывает 0,5м выше и 0,5м ниже уровня грунта. Глубина загнивания в опасных сечениях определяется:

а) щупом с полусантиметровым делением;

б) обычным буравом для мелких отверстий;

в) специальным буравом с отверстием по оси;

г) прибором ПД-1;

д) ультразвуковым прибором (ОЗД).

При пользовании иглы с полусантиметровым делением измерение глубины поверхностного загнивания производить введением иглы в древесину только нажатием руки.

При пользовании обычным буравчиком глубина загнивания определяется по началу и концу выхода гнилой стружки.

При измерении специальным буравом глубину загнивания определить по вынимаемому столбику древесины.

Измерение глубины загнивания древесины приборами производить, руководствуясь инструкцией завода изготовителя.

По результатам замеров определяется возможность подъема на опору. Для этого подсчитывается средний радиус загнивания.К ср = К1 + К2 + К3 /3 , где K1, К2, К3 - глубина внешнего загнивания при 1,2,3 замерах.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕМ НА ОПОРУ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ:

1. При внешнем загнивании, если К ср более 2,5см при диаметрах стоек

пасынков 20-25см; более 3 см при диаметрах 25-30 см и более 4 см при диаметре свыше 30 см.

2. Во всех случаях, если выявлено внутреннее загнивание,

3. В случаях установки деревянных стоек на нестандартных пасынках, например, круглых шахтного типа.

4. В случаях наличия на пасынках трещин, сколов бетона, оголения арматуры и прочих конструктивных дефектов. Результаты измерений заносятся в ведомость (журнал) учета загнивания древесины не позже следующего рабочего дня после замеров.

На основании полученных результатов сравнения с минимально допустимым диаметром для опор данного типа и оценки состояния деталей с учетом местных условий, в журнале дать заключение о проверяемой детали: оставить в эксплуатации, взять под контроль, сменить при очередном капитальном ремонте, сменить немедленно.

На всех дефектных, опорах несмываемой краской нанести предупреждающий знак на высоте 1,5 -2 м от уровня земли - круговое кольцо красного цвета. Работы на отбракованных опорах разрешается только с механизмов для подъема и спуска людей или после предварительного укрепления опор. Способы укрепления опоры определяются на месте руководителем работ. Работы по демонтажу отбракованных опор должны проводиться по технологической карте или ППР в присутствии руководителя работ с группой V. Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления.СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ СГНИВШИХ ОПОР.

Во всех случаях работы с подгнившими опорами следует, в первую очередь, пользоваться такими приемами, при которых подъем на них не требуется вообще.

С этой целью, например, капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ рекомендуется выполнять со смещением трассы линии на новые опоры одинаковой высоты со старыми или более высокими, устанавливать как можно ближе к старым, так чтобы расстояние между ними в свету не превышало 0,5м при этом все работы по переноске проводов и демонтажу старых опор необходимо выполнять с новых опор. При наличии автовышки или автолестницы любые работы на подгнивших опорах должны производиться только с их применением.

При выполнении текущих или капитальных ремонтов ВЛ тот или иной из приведенных ниже способов укрепления подгнивших опор определяется исключительно лицом, выдавшим наряд или руководителем работ с гр. V, на которого возложен непрерывный контроль за соблюдением ПТБ при работах на опорах с недопустимо сильным загниванием.

При оперативном обслуживании ВЛ 0,4кВ-10 кВ, также при устранении повреждений в сети 0,4кВ, персоналом ОДГ или бригадами по ликвидации аварий подъем на опору с недопустимо сильным загниванием без применения автовышки или автолестницы запрещается. Однако в исключительных случаях, например, при ликвидации аварии, необходимости восстановления электроснабжения высококатегорийного объекта или ликвидации погашений на ответвлениях в детские сады, ясли, школы, больницы и пр., оперативный персонал имеет право подниматься на подгнившие опоры, но предварительно укрепленные. При этом один из рекомендуемых способов раскрепления определяется руководителем работ или выдающим наряд.

Приемлемыми для условий электрических сетей способами укрепления опор считаются следующие:

1. Укрепление с помощью инвентарных тросовых расчалок (способ инженера Ф.Ш. Хабибулина).

2. Укрепление с помощью веревочных расчалок.

3. Укрепление с помощью веревочных расчалок с установкой поддерживающего пасынка.

4. Укрепление с помощью нового удлиненного пасынка.

5. Укрепление с помощью переносной деревянной накладки.

Тот или иной способ укрепления дефектных опор выбирается в зависимости от общего состояния стойки опоры и ее пасынка.

Так первый способ может быть применен лишь тогда, когда установленная без пасынка стойка опоры имеет зону недопустимого сильного загнивания, расположенную в земле и над ней до уровня не выше 10-15 см.

По этому способу опора раскрепляется с помощью 3-х инвентарных тросовых расчалок.

Диаметр применяемых при этом тросов типа ЛК –Р 6х19=144 (по ГОСТ 2688 55) должен быть: для работ на опорах ВЛ-0,4кВ 8-8,8 мм, а для работ на опорах 6-10кВ 9,5-11,5мм.

Тросы крепятся к ввинчиваемым или вбиваемым в грунт под углом 45 ° на глубину 0,8-0,9м якорям. Якоря могут быть выполнены из угловой прокатной стали 45x45 или из прутковой прокатной стали диаметром 18-24мм. В слабых грунтах для уменьшения давления стержня якоря на грунт рекомендуется вбивать в землю вдоль стержня "подушку" например, металлическую пластинку размерами 200x200x5 мм.

В случае, если опора установленная на ж/б пасынке имеет зону недопустимо сильного загнивания, расположенную между комлем стойки и верхним бандажом, но не подходит к верхнему бандажу ближе, чем на 10 см, рекомендуется применять второй способ укрепления.

Прежде, чем приступить к раскреплению опоры по этому способу, следует убедиться в прочности верхнего бандажа. При необходимости его следует подтянуть или усилить. Затем с помощью 5 м приставной лестницы, устанавливающейся по направлению линии, необходимо укрепить 3 веревки на уровне не менее 3,5м от поверхности земли с допускаемой чалочной нагрузкой на каждую не менее 150 кг. Веревки прочно привязываются к вбитым в грунт, под углом 120° (так же, как и в 1 способе) якорям. При этом в качестве якорей можно использовать и другие предметы (деревья, рельсы, каменные заборы и пр.).

Если область недопустимо сильного загнивания древесины располагается выше уровня верхнего бандажа, то тогда применяются более сложные 3,4 и 5 способы укрепления.

Третий способ рекомендуется для временного укрепления подгнивших опор при демонтажных работах. По этому способу устанавливается дополнительный поддерживающий пасынок, например из обрезка здоровой древесины, который прикрепляется к поврежденной части стоек с помощью цепных стяжек, цепных бандажей или с помощью бандажей из катанки. Для предотвращения непроизвольного смещения основание такого пасынка закапывается в грунт на 10-15 см. Затем опоры раскрепляются с помощью веревок так же, как и по второму способу.

Дополнительный более высокий пасынок привязывается при этом к стойке выше поврежденной части с помощью стационарных бандажей из катанки.

Пятый способ рекомендуется для временного укрепления подгнивших опор во всех случаях, когда необходимо осуществить на них подъем, конечно при условии, что целостность и надежность пасынка не вызывает сомнения. По этому способу временная деревянная накладка закрепляется с помощью цепных стяжек и цепных бандажей или с помощью обычных бандажей за пасынок и за здоровую часть стойки. -

Отбраковка ж/б элементов опор и приставок

Отбраковка ж/б элементов и приставок

Срок службы и надежность в эксплуатации ж/б опор и приставок зависит не только от их несущей способности, но и от наличия трещин и устойчивости. При отбраковке опор выборочно производится откопка грунта вокруг опоры на глубину до 0,5 м для проверки наличия трещин в зоне у поверхности земли.

Дополнительно осматриваются опоры, на которых были однофазные замыкания. Наиболее распространенными дефектами ж/б опор и приставок с напряженной арматурой, являются трещины в бетоне. В опорах и приставках с напряженной арматурой трещины не допускаются.

Появление трещин в ж/б опорах и приставках в зоне переменной влажности, т.е. на 0,4 м выше и 0,4 м ниже уровня грунта, способствуют увлажнению опор и приставок, а следовательно, коррозии арматуры. Ржавые полосы по телу ж/б опор и приставок свидетельствуют о том, что трещины раскрылись свыше 0,3 мм. Обслуживание опор с такими дефектами ж/б элементов должно производиться с помощью автовышек, а на опоре должен быть поставлен отбраковочный знак (поперечная красная полоса). В случае отсутствия возможности отремонтировать элементы ж/б опоры, она должна быть заменена при капитальном ремонте ВЛ.

У ж/б элементов опор с ненапряженной арматурой часто встречается такой дефект, как смещение арматуры каркаса, т.е. арматура выступает с одной стороны на поверхность защитного слоя бетона. Несущая способность ж/б опор и приставок со смещением арматуры каркасов значительно снижается, что часто приводит к поломке ж/б элементов опор. Ж/б элементы с вышеуказанным дефектом подлежат отбраковке с последующей, заменой.

Сколы углов ж/б элементов опор допускаются глубиной не более 5мм, число их не должно превышать более 2-х на один элемент с общей длиной сколов не более 30см.

На всех отбракованных ж/б элементах необходимо нанести несмываемой краской предупредительные знаки. Подъем на отбракованные опоры и спуск с них разрешать только с помощью механизмов для подъема людей, или после предварительного укрепления опор. -

Раскатка и подвеска проводов

-

Электромонтаж заземляющего устройства

Электромонтаж заземляющего устройства

При повреждении изоляции металлические части электроустановок и оборудования, обычно не находящиеся под напряжением, могут оказаться под полным рабочим напряжением. Прикосновение к ним человека связано с опасностью поражения электрическим током.

Одной из мер защиты людей в этих случаях является заземление, т. е. преднамеренное присоединение к земле (через заземляющую проводку и заземлитель, например вбитые в землю трубы) металлических частей электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Сущность этой меры защиты заключается в следующем.

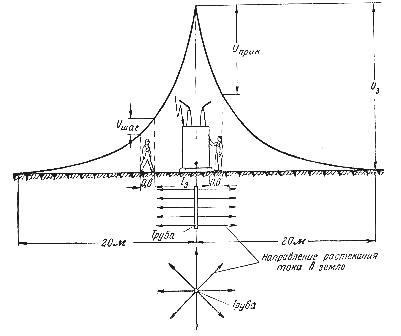

При повреждении изоляции через место замыкания в землю протекает ток. По пути протекания тока создается падение напряжения между оказавшейся под напряжением металлической частью и землей, при этом наибольшее значение имеет "напряжение относительно земли", т. е. напряжение между корпусом электроприемника и точками земли, находящимися вне зоны растекания токов в земле. Практически такие точки отстоят от сосредоточенного заземлителя на расстоянии 20 м и более (рис. 1).

Рис. 1. Кривая распределения напряжения относительно земли

Напряжение между двумя точками на пути протекания тока, к которым одновременно может прикоснуться человек (например, между корпусом электроприемника и тем местом, где стоит человек, или между ногами человека, идущего или стоящего в зоне растекания тока), называется«напряжением прикосновения» («шага»). Это напряжение будет всегда меньше «напряжения относительно земли».

В сетях с малыми токами замыкания на землю, т. е. там, где генераторы и трансформаторы работают с изолированной нейтралью или нейтралью, заземленной через компенсирующее сопротивление, безопасность персонала от прикосновения к металлическим частям, находящимся под напряжением, может быть достигнута путем выбора сопротивления заземления, при котором напряжение прикосновения будет находиться в допустимых пределах.

В сетях с большими токами замыкания на землю, т. е. там, где нейтраль трансформаторов или генераторов заземлена наглухо или через небольшое сопротивление, безопасность может быть обеспечена только путем возможно быстрого автоматического отключения поврежденного участка. Такое отключение должно осуществляться либо релейной защитой, либо аппаратами защиты (автоматическими выключателями илиплавкими предохранителями). Соответствующим расположением заземлителей в целях выравнивания потенциалов можно добиться дополнительного снижения напряжений прикосновения и шага.

Заземляющие устройства, сооружаемые в основном для обеспечения условий безопасности персонала, должны удовлетворять также требованиям, обусловленным режимами сетей и защитой от перенапряжений.

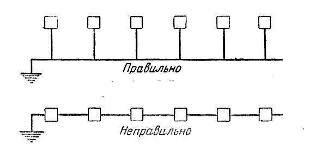

Последовательное включение в заземляющий проводник заземляемых элементов установки не допускается, так как при изъятии какого-либо элемента установки для ремонта, замены и т. п. произойдет разрыв цепи заземления со всеми вытекающими отсюда последствиями.

При параллельном присоединении (т. е. посредством отдельных ответвлений) в этом случае сохраняется непрерывность цепи заземления (заземляющей магистрали). Заземление присоединенных к ней элементов установки не нарушается (рис. 2).

Рис. 2. Схемы присоединения заземленных электроприемников к заземляющей магистрали

Способы присоединения заземляющей проводки к заземляемым конструкциям, корпусам аппаратов, машин, к заземлителям и т. д., а также соединения заземляющих проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт. Неудовлетворительное соединение может привести к нарушению функций, выполняемых заземляющим устройством.

Наибольшую надежность соединения обеспечивает сварка. Болтовое соединение применяется только в тех местах заземляющей проводки, где необходимо отсоединение от общей заземляющей сети, например при ремонтах или испытаниях. При наличии в этом случае сотрясений или вибрации должны быть приняты меры против ослабления контакта (контргайки, контрящие шайбы и т. п.).

Для обеспечения надежного соединения сболчиваемые поверхности тщательно зачищаются.

Сварка заземляющей проводки выполняется внахлестку с длиной шва, равной двойной ширине при прямоугольном сечении или шестикратному диаметру - при круглом сечении проводников.

Согласно Правилам устройства электроустановок при невозможности присоединения заземляющих проводников к трубопроводу (протяженный заземлитель) при помощи сварки допускается выполнение его при помощи хомутов, контактная поверхность которых должна быть облужена. Трубы в местах накладки хомутов должны быть зачищены.

Правилами устройства электроустановок также требуется, чтобы заземление оборудования, подвергающегося частному демонтажу или установленного на движущихся частях, выполнялось при помощи гибких проводников.

-

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор

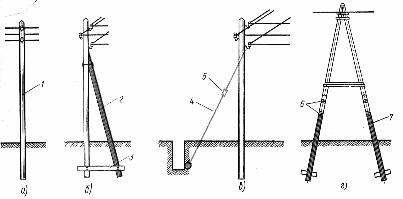

Для сооружения воздушных линий напряжением до 1000 В применяются деревянные и железобетонные опоры. Деревянные опоры бывают разнообразных конструкций (рис. 1, а, б, в, г).

Для изготовления деревянных опор используют главным образом древесину деревьев хвойных пород (лиственницы, пихты, сосны и др.). Диаметр сосновых бревен для основных элементов опор (стоек, приставок, траверс, подкосов) воздушных линий до 1000 В должен быть не менее 14 см, а для вспомогательных деталей (ригелей, подтраверсных брусьев и т. п.) - не менее 12 см.

Древесина опор недолговечна и, например, срок службы деревянных непропитанных сосновых опор около 5 лет. Опасными разрушителями древесины являются столбовой гриб, розовый трутовик, шпальный грибок и такие насекомые, как жуки-рогохвосты, черные усачи и термиты.

Увеличение срока службы деревянных опор в 3 - 4 раза достигается путем обработки их различными химическими веществами - антисептиками, процесс обработки деревянных опор называют антисептированием. В качестве антисептиков применяют креозотовое масло, фтористый натрий, уралит, донолит и др.

Рис. 1. Конструкции деревянных опор воздушных линий до 1000 В: а - одностоечная промежуточная, б - угловая с подкосом, угловая с оттяжкой, г - анкерная А-образная: 1 - стойка, 2 - подкос, 3 - ригель, проволочная оттяжка, 5 - натяжное устройство, б - бандажи, 7 - приставка (пасынок)

Деревянные опоры изготовляют, антисептируют и собирают на специальных полигонах и стройзаводах, а затем на автомашинах с прицепами доставляют к месту установки.

Одностоечные деревянные опоры доставляют на трассу в собранном виде, а многостоечные (А-образные и др.) - частично собранными. Эти опоры собирают на месте.

Перед сборкой все детали опоры тщательно осматривают: у них не должно быть таких дефектов, как разрушение защитных покрытий (антисептических, антикоррозийных), повреждение резьбы болтов и шпилек, глубоких раковин на металлических хомутах и бандажах и т. п. В процессе эксплуатации наиболее быстро повреждается участок деревянной опоры, расположенный на 30 - 40 см ниже и выше уровня земли, т. е. в месте, где древесина наиболее интенсивно подвергается переменному воздействию атмосферных осадков и содержащейся в земле влаги.

В целях экономии древесины деревянные опоры делают составными - соединяют стойку опоры с деревянной или железобетонной приставкой (пасынком). Составные опоры образуют прочную конструкцию, применение которой повышает надежность работы воздушной линии электропередачи и срок ее службы.

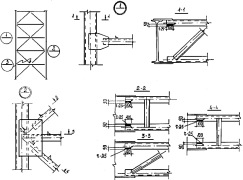

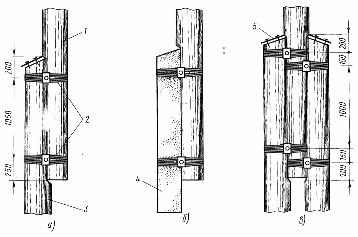

Соединение стойки опоры с одной или двумя приставками (рис. 2, а, б) осуществляется бандажами или хомутами. Для соединения деревянной стойки с деревянной приставкой комлевая часть стойки на длине 1,5 - 1,6 м стесывается на плоскость шириной 100 мм. На такую же длину и ширину обрабатывается и верхняя часть деревянной приставки.

Рис. 2. Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками): а - с одной деревянной, б - с одной железобетонной, с двумя деревянными, 1 - стойка, 2 - бандажи, 5 - деревянная приставка, 4 -железобетонная приставка, 5 - слой толя.

Стесанные плоскости стойки и приставки должны кончаться перпендикулярной зарубкой. Стык соединяемых деталей должен быть плотным без просветов. На обеих деталях намечают линии бандажей и делают небольшие выемки для болтов, стягивающих бандажи. Выемки для болтов делают в случае, когда стягивание бандажей осуществляется не скруткой, а болтами.

По окружности стойки и приставки на ширине бандажей (50 - 60 мм) устраняют неровности для обеспечения лучшего стягивания этих деталей опоры бандажами.

Бандажи накладывают на участок сопряжения в двух местах, отступив вниз от верхушки приставки на 200 мм и выше комля стойки опоры на 250 мм. Расстояние между бандажами - 1000 - 1100 мм.

Для бандажей применяют стальную оцинкованную мягкую проволоку диаметром 4 мм или неоцинкованную проволоку (катанку) диаметром 5 - 6 мм.

Бандаж состоит из нескольких витков проволоки, накладываемых на участок сопряжения стойки опоры с приставкой и прочно скрученных или стянутых сквозным болтом. Количество витков каждого бандажа определяется диаметром бандажной проволоки. Один бандаж должен иметь 8 витков при диаметре проволоки 6 мм, 10 витков при диаметре 5 мм, и 12 витков при диаметре проволоки 4 мм.

Длина проволоки, необходимой для одного бандажа, вычисляется по формуле:

Lб = 26n (D1 + D2)

где Lб - длина проволоки, см, n - количество витков бандажа, D1 и D2 - диаметры стойки и приставки в месте установки бандажа, см.

Бандаж накладывают на опору следующим образом. Загибают конец бандажной проволоки на длине 3 см под прямым углом и вбивают в деревянную приставку (при сопряжении стойки опоры с железобетонной приставкой конец бандажной проволоки вбивают в стойку опоры), а затем, намотав и плотно уложив необходимое количество витков, раздвигают их посредине и, вставив в образовавшееся пространство между витками специальный ломик с загнутым концом, скручивают все витки.

Наложив описанным способом второй бандаж, переворачивают опору и скручивают ломиком оба бандажа с другой стороны опоры, прочно стягивая таким образом бандажи на участке сопряжения стойки опоры с приставкой. Вместо скрутки для стягивания бандажа может быть применен болт с фигурной головкой, шайбой и гайкой.

Сопряжение бандажами стойки опоры с двумя приставками (рис. 2, в) выполняется аналогично сопряжению стойки с одной приставкой, при этом стойка опоры обрабатывается с двух сторон.

Каждая приставка крепится к стойке отдельными бандажами, для размещения которых в соответствующих участках приставок делают предварительно вырубки глубиной 6 - 8 мм и шириной 60 - 65 мм. Места сопряжения деталей опор, вырубки, срезы и затесы покрывают антисептиком.

Под гайки и головки болтов подкладывают шайбы. Древесина под шайбами должна быть затесана, но не вырублена. На высоте до 3 м от земли резьбу на выступающих из гаек концах болтов закернивают, концы болтов, выступающие из гаек более чем на 10 мм, срезают и также закернивают. Металлические неоцинкованные детали опор дважды покрывают асфальто-битумньм лаком.

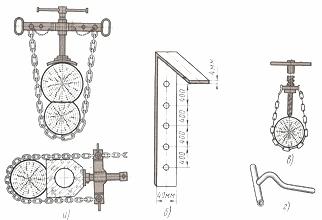

Для удобства накладывания проволочных бандажей опора должна быть приподнята над землей на 20 - 30 см, а приставки временно соединены со стойкой опоры при помощи струбцин (рис. 3, а).

Рис. 3. Приспособления для сборки и оснастки деревянных опор: а - струбцина для временного скрепления стойки опоры с деревянной и железобетонной приставкой, б - шаблон для разметки отверстий под крюки, в - приспособление для сверления вручную отверстии в опоре, г - ключ (завертка) для ввертывания крюков в опору

Оснастку опор производят при изготовлении их на стройзаводах, но не редко, чтобы избежать повреждения изоляторов и арматуры при транспортировке, непосредственно в месте сооружения воздушной линии электропередачи.

Работы по оснастке опор включают в себя разметку мест расположения крюков, сверление в опоре отверстий под крюки и установку в них крюков с изоляторами.

Места установки крюков на опоре размечают при помощи шаблона, изготовленного из куска прямоугольной алюминиевой шины толщиной 3 - 4 мм. Шаблон (рис. 3, б) коротким изогнутым концом накладывают на вершину опоры сначала с одной, а затем с другой-ее стороны, отмечая места установки крюков соответственно по четным и нечетным отверстиям шаблона. Разметку отверстий в траверсах для установки в них штырей производят также при помощи шаблона.

Отверстия в опоре сверлят при помощи электрифицированного инструмента, в случае отсутствия источника электроэнергии применяют бурав соответствующего размера или специальное приспособление (рис. 3, в).

Высверленное в опоре отверстие должно иметь диаметр, равный внутреннему диаметру нарезки крюка, а глубину, равную 3/4 длины нарезной части крюка. Крюк должен быть ввернут в тело опоры всей нарезной частью плюс 10 - 15 мм. Крюки ввертывают в отверстие при помощи ключа (рис. 3, г).

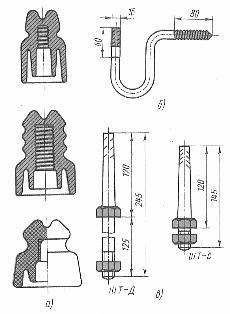

Изоляторы крепят на арматуре (крюках, штырях) в мастерских или непосредственно на трассе воздушной линии при оснастке опор. На изоляторах не должно быть трещин, сколов фарфора, стойких, не поддающихся очистке загрязнений и других дефектов.

Грязные изоляторы должны быть очищены. Чистка изоляторов металлическими щетками, скребками или иными металлическими инструментами запрещается. Большинство загрязнений удаляют с поверхности изолятора, протирая загрязненные участки сухой ветошью и тряпкой, смоченной в воде, а стойкие загрязнения (ржавчина и др.) - смоченной в соляной кислоте. Работать с применением соляной кислоты следует в перчатках из кислотоупорной резины и в защитных очках.

Изоляторы и арматуру (рис. 4) выбирают с учетом расчетных нагрузок от тяжения проводов, района гололедности (учитывается масса возможных гололедных образований на проводах), давления ветра на провода и др. При этом принимаются следующие значения коэффициента запаса прочности по отношению к разрушающей нагрузке: 2,5 при нормальном тяжении проводов и 3,0 при ослабленном тяжении проводов.

Рис. 4. Изоляторы и арматура воздушных линий до 1 кВ: а - изоляторы ТФ, РФО и ШФН, б - крюк КН-16, в - штыри ШТ-Д (для деревянных траверс) и ПГГ-С (для стальных траверс)

Деревянные опоры широко применяются при строительстве воздушных линий, особенно в районах, богатых лесами, но, как уже указывалось, деревянные опоры недолговечны, поэтому они постепенно заменяются железобетонными опорами, срок службы которых составляет 50 - 60 лет.

Железобетонные опоры воздушных линий напряжением до 1 кВ имеют коническую форму и прямоугольное или кольцевое (круглое) сечение. Для облегчения массы стойку железобетонной опоры на значительной части ее длины делают пустотелой.

Железобетонные опоры снабжены жестким металлическим каркасом из арматурной стали, повышающим механическую прочность опоры, они служат для подвески на них проводов на траверсах или крюках: в последнем случае в теле опоры при ее изготовлении оставляют отверстия для установки в них крюков.

В железобетонной опоре имеется специальный вывод, приваренный к арматуре каркаса для присоединения его к нулевому проводу линии с заземленной нейтралью. Железобетонную опору устанавливают в блочных фундаментах или непосредственно в земле с подкладкой под нее железобетонной плиты.

Оснастка железобетонных опор производится практически так же, как оснастка деревянных опор, несколько отличаясь только некоторыми второстепенными операциями. Работы по оснастке опор выполняют до их подъема и установки в котловане, что позволяет применять различные механизмы и таким образом намного облегчить труд монтажников.