Раскатка и подвеска проводов

Раскатка и подвеска проводов

Раскатка проводов цепной подвески является одним из наиболее ответственных элементов монтажных работ, так как способ и качество раскатки определяют способы большинства монтажных работ, трудовые затраты на их производство, а также качество и надежность цепной подвески в целом. Кроме того, принятый способ раскатки проводов определяет необходимое время закрытия движения на путях и трудовых затрат на раскатку. В настоящее время применяется несколько способов раскатки. Выбор того или иного из них на каждом электрифицируемом участке и даже в каждом отдельном случае зависит от конкретных условий: возможности получения чсокон», в большой мере определяемой густотой движения поездов и способом сношения при их движении; профиля и особенно плана пути; наличия механизмов; характера работы станции; квалификации монтажников и т. п. Раскатка проводов производится со специальных раскаточных платформ, оборудованных стеллажами с гнездами для закрепления стальных осей (и самими осями), на которых устанавливаются барабаны с раскатываемыми проводами. Двухосные раскаточные платформы, особенно при использовании в качестве движущей единицы мотовоза или монтажной дрезины, оказались более удобными; по количеству устанавливаемых барабанов они немногим уступают четырехосным платформам, являясь значительно более легкими. Кроме того, двухосные платформы много дешевле четырехосных, что позволяет на каждом прорабском пункте иметь их больше, а это обеспечивает большую маневренность. Смонтированные на четырехосных платформах краны себя не оправдали: они оказались громоздкими и неудобными при транспортировке. Вместе с тем, имея грузоподъемность 2 Т и вылет стрелы 5 150 мм, они требуют подкатки барабанов непосредственно под стрелу, что в свою очередь зачастую требует применения других механизмов. Практически загрузку раскаточных платформ производят автокранами.

На концах платформ установлены выдвижные горизонтальные стрелы с направляющими роликами, предназначенные для пропуска проводов, раскатываемых способом «понизу».

Барабаны с проводами устанавливают на раскаточные платформы так, чтобы при раскатке понизу провод сходил с низа барабана, а при раскатке поверху — сверху.

Техническими условиями на главных путях перегонов и станций допускается не более двух стыковок контактного провода на анкерный участок с расстоянием между стыками не менее 200 м (стыки на нерабочих анкерных ветвях, а также стыки, вызванные дефектами заводской пайки проводов, в указанное количество не входят). При погрузке барабанов с контактным проводом на платформу и при раскатке необходимо учитывать, руководствуясь указанными требованиями, длину провода на барабанах, которая указывается на одной из щек барабана (на барабанах, часть провода которых уже использована, надо написать оставшуюся длину).

В качестве движущих единиц применяются мотовозы типа МК2/15, автодрезины типа АГМу и монтажные типа ДМ. Недостаточная конструкционная скорость этих машин, а также малая прицепная нагрузка говорят о необходимости комплектования монтажных поездов более мощными локомотивами с конструкционной скоростью 90—100 км/ч.

Основными способами раскатки проводов являются раскатка понизу с укладкой проводов на обочину пути, раскатка поверху и комбинированная раскатка.

Раскатка проводов цепной подвески на перегонах. Раскатка проводов понизу. Преимуществом этого способа является незначительное по времени занятие перегона для раскатки проводов. Однако последующие процессы монтажа цепной подвески потребуют затраты большого количества ручного труда, значительно превышающего его затраты при раскатке поверху.

Вследствие изменения (при переводе от опор в седла) длины проводов, расположенных на кривом участке пути (см. стр. 23), монтаж раскатанных понизу проводов подвески, на участках, хотя бы частично расположенных на кривой, значительно осложняется. Кроме того, предохранить раскатанный понизу контактный провод от изгибов и вмятин, особенно при щебеночном балласте, к сожалению, не всегда удается. Поэтому раскатка понизу всех проводов цепной подвески (несущего и контактных) может быть рекомендована лишь для участков, где получение «окон» очень затруднено, и только на прямых (или с.незначительной протяженностью кривых) участках пути.

Неотложной задачей ближайшего времени является разработка и внедрение комплекса машин, обеспечивающих раскатку проводов поверху со скоростью, близкой к раскатке проводов понизу. Работы в этом направлении ведутся.

Раскатка несущего троса понизу. Монтажный поезд, состоящий из локомотива и одной или двух раскаточных платформ, останавливают на расстоянии 10—15 м по ходу поезда от анкерной опоры. Низ опоры обхватывают струбциной со свободным концом длиной около 2 м. Конец троса, предварительно заделанный клиновым зажимом или вилочным коушем с овальным соединителем, пропускают через направляющий ролик горизонтальной стрелы, выдвинутой в сторону поля, и соединяют со струбциной (рис. 7). Затем поезд приводят в движение. Во избежание рывков троса при трогании поезда с места барабан немного раскручивают вручную.

Находящийся на раскаточной платформе руководитель работ следит за тем, чтобы скорость раскручивания троса с барабана не превысила скорости движения поезда, так как это может вызвать образование колец троса и его захлестывание. Чтобы этого не случилось, один или два монтера, находясь сбоку или сзади (по отношению к тросу) раскатываемых барабанов, подтормаживают их. Быть впереди раскатываемых барабанов категорически воспрещается. Один из находящихся на платформе монтеров специальным крючком оттягивает трос, не давая ему касаться щек барабана. Когда на барабане остается один ряд троса, скорость поезда снижают с расчетом полной его остановки к моменту, когда останется 1—2 витка не раскрученного троса. Последние витки сматывают вручную. К концу троса раскатанного барабана временно посредством соединительного зажима при стыковывают конец троса следующего барабана (при этом оставляют свободные концы длиной по 400— 500 мм для последующего постоянного стыкования) и продолжают раскатку.

Если длины анкерных участков несущего троса и контактного провода соответствуют друг другу, то у анкерной опоры следующего участка поезд останавливают, аналогично описанному выше прикрепляют к струбцине конец троса нового барабана и по сопряжению раскатывают оба троса. Не доходя 4—5 м до анкерной опоры, трос первого анкерного участка обрубают и продолжают раскатку второго анкерного участка. Если несущий трос на сопряжениях не анкеруется, то его раскатывают насквозь, а между анкерными опорами сопряжения раскатывают дополнительный трос («усы»). Скорость движения раскаточного поезда при достаточной квалификации работающих достигает 20 км/ч. Во время движения поезда необходимо постоянно смотреть вперед и следить, чтобы на обочине пути не находились люди.

На переездах трос необходимо уложить в желоб и прикрыть. При проезде светофоров раскатанный трос надо убирать с дроссельных перемычек автоблокировки.

Описанный порядок раскатки относится к полукомпенсированной подвеске и прямому участку пути. Если все же приходится применять раскатку понизу на кривых, то следует учитывать, что при переводе цепной подвески в седло длина троса на внутренней кривой увеличится. В этом случае при помощи соединительного зажима делают временную петлю троса, а при расположении кривой вблизи анкеровки или конца барабана необходимый запас троса оставляют у анкерной опоры или в месте стыка.

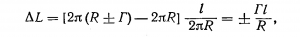

Изменение необходимой длины троса на кривой AL (увеличение на внутренней и сокращение на внешней стороне кривой) при изменении его положения зависит от протяженности и радиуса кривой, а также от габарита опор. Как видно из рис. 8,

где l — длина кривой (длина дуги);

Г — габарит опор (точнее расстояние в плане от опоры до точки подвеса несущего троса).

При компенсированной подвеске раскатка троса понизу аналогична раскатке при полукомпенсированной, с той лишь разницей, что длина свободного конца струбцин, обхватывающих первые по ходу раскатки анкерные опоры, берется длиной 7—8 м, чтобы конец троса приходился примерно против гирлянды изоляторов; соответственно у противоположных анкерных опор трос обрубают, не доходя до них 12—13 м. Если при медном несущем тросе с целью экономии цветного металла в анкерных отходах предусмотрены вставки из сталемедного троса, то они заделываются предварительно одновременно с армировкой опоры деталями анкеровки. Первый конец раскатываемого троса крепится за вставку, .а второй обрубается, не доходя 3—4 м до вставки со стороны противоположной анкерной опоры.

Техническими условиями производства монтажных работ предусматривается, что смонтированная понизу подвеска должна быть

поднята на опоры на высоту не менее 0,5 м не позже двух дней после раскатки, а под пяту консоли — не позже пяти дней. Длина раскатываемых за «окно» проводов должна определяться исходя из необходимости соблюдения указанного требования.

После раскатки трос укладывают в крюки на промежуточных опорах с одновременным осмотром его состояния и постоянным стыкованием, вытяжкой и анкеровкой его, а также установкой струн. Рекомендуется такая последовательность работы.

Первую анкеровку троса производят, соединяя конец троса, временно связанного со струбциной, с изолятором натяжной гирлянды. Первой рекомендуется делать анкеровку со стороны подъема пути с тем, чтобы в последующе вытягивать трос под уклон, чем уменьшить необходимые для этого усилия.

Соединительные валики при армировании устанавливают головкой в сторону поля с тем, чтобы шплинт валика находился со стороны пути. Это облегчает осмотр узла в условиях эксплуатации. В несущих тросах допускается не более одной оборванной жилы в сечении.

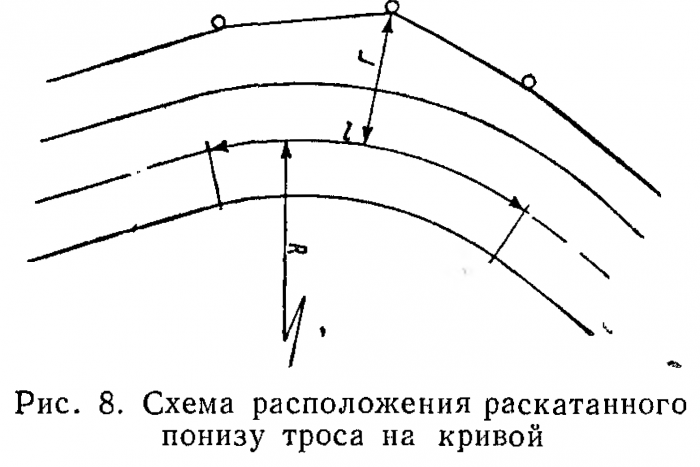

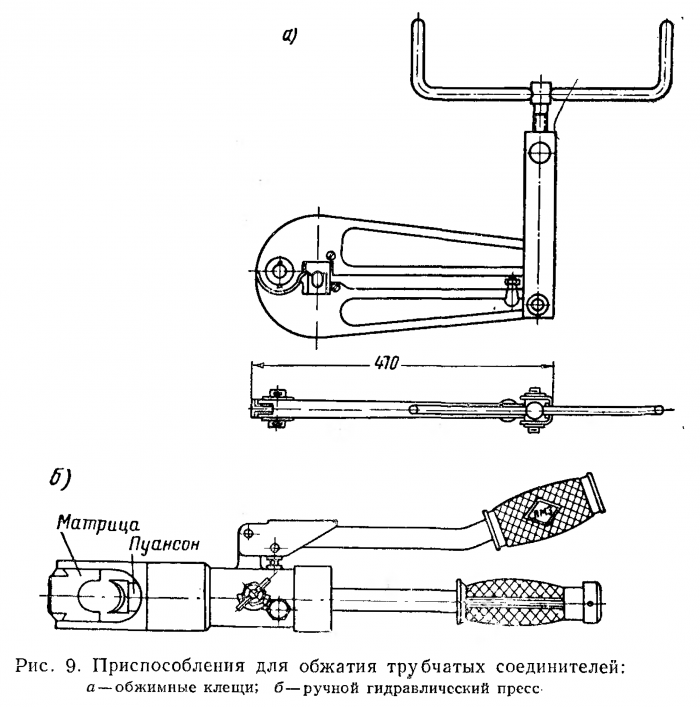

Биметаллические и медные тросы стыкуются овальными соединителями, обжимаемыми по имеющимся на соединителях рискам специальными клещами или ручным гидравлическим прессом (рис. 9). При этом крайние риски должны находиться со стороны свободного конца троса. Для обеспечения надежного электрического контакта стыкуемые тросы тщательно очищают от грязи и окислов стальной щеткой или наждачной бумагой и смазывают нейтральным техническим вазелином. Внутреннюю полость соединителей до отправки их на перегон следует тщательно очистить, протереть бензином, насухо вытереть и заглушить с торцов.

Маркировка соединителей, а также вкладываемых в обжимные приспособления плашек должна соответствовать сечению стыкуемых проводов, а глубина обжатия — табличной величине. В гидравлических прессах это обеспечивается конструкцией вкладыша (матрицы и пуансона), а в обжимных клещах — установкой в соответствующее положение упорного болта а) (расстояние между вкладышами при упоре рычага клещей в болт не должно превышать 0,5 мм).

Стальные тросы соединяют стыковым зажимом для стального троса. При этом в соответствии с техническими условиями на тросе С-70 устанавливают 2, а на тросе С-50 — 1 зажим. Тросы в зажиме располагают в одной параллельной его основанию плоскости. Концы тросов выпускают на 8—12 см и вместе с другим тросом бандажируют. Затягивают сначала средний хомут, а затем крайние. После повторной подтяжки хомутов отгибают концы фасонной шайбы («замка»), препятствующей раскручиванию гаек.

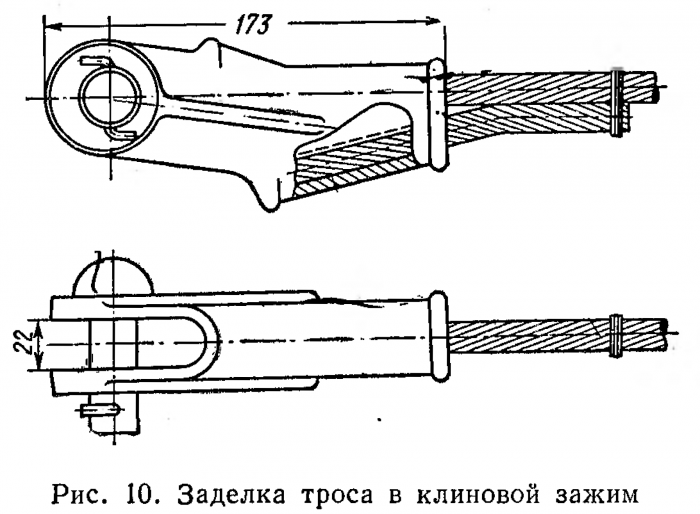

Стальные и сталемедные провода могут стыковаться посредством двух клиновых зажимов со стальной планкой между ними (до разработки и внедрения в производство клиновых зажимов повышенной прочности этот способ допускается при натяжении в тросах не более 1 500 кг). Клиновые зажимы располагают так, чтобы нагруженный конец троса входил в них без изгиба (рис. 10). При сталемедных тросах для обеспечения надежного электрического контакта из зажимов выпускаются свободные концы длиной 400—500 мм, скрепляемые между собой соединительным зажимом.

Одновременно с осмотром трос укладывают в крючья, закрепляемые хомутом из стальной проволоки, с путевой стороны опор так, чтобы трос находился на высоте около 3 ж от уровня головки рельса (эта величина должна визироваться, отмечаться на опоре и быть одинаковой для всех опор). На опорах, расположенных с внешней стороны кривой, хомут делается из двух проволок и более, так как в случае его излома трос переместится в сторону пути и может войти в габарит подвижного состава. Свободный конец подвешенного на этих опорах крюка после укладки в него троса обхватывается проволочным кольцом с основным стержнем. В противном случае от горизонтальных усилий, возникающих при вытяжке троса, крюк может разогнуться.

При раскатке на внутренней стороне кривой оставляется петля для компенсации увеличения длины при переводе троса в седло., Петля закрепляется на 4 соединительных зажима, имеющих одинаковые радиусы закругления желобов. Эти зажимы могут применяться только для троса сечением не менее 95 мм2. Для троса меньшего сечения применяются зажимы, имеющие разные радиусы закругления гнезд, устанавливаемые так, чтобы более плотно обхватывающих трос гнезд меньшего радиуса было по 2 на каждом из соединяемых тросов.

Уложенный в крючья трос вытягивают, давая ему полное натяжение. Если анкерные участки несущего троса и контактного провода совпадают по длине, то одновременно с вытяжкой производят постоянную анкеровку троса. Если же несущий трос проходит по перегону без деления на анкерные участки, его вытягивают отдельными частями, также не превышающими длины анкерного участка контактного провода, и с помощью струбцины временно закрепляют за низ опоры (при большей длине вытягиваемого троса в удаленных от места вытяжки пролетах не удается создать нормального натяжения).

Постоянную анкеровку в этом случае производят при вытяжке последней части анкерного участка. Вытягивают и анкеруют трос полиспастом грузоподъемностью 2 7\ Чтобы выбрать слабину троса в дальних пролетах, несущему тросу первоначально дают натяжение на 25—30% выше нормального, затем полиспаст несколько распускают, чтобы заделать трос с натяжением на 10—15%, превышающим предусмотренное монтажной таблицей для эквивалентного пролета данного анкерного участка.

В дальнейшем натяжение в тросе несколько снизится вследствие некоторого увеличения его длины за счет уплотнения скрутки и неупругого удлинения. Натяжение в тросе определяется либо по динамометру, включаемому последовательно с полиспастом, либо по стреле провеса, замеряемой в 2—3 пролетах, первый из которых отстоит от места заделки не ближе 200—250 м. При постоянной анкеровке свободный конец троса, вытянутый полиспастом, поднимают на; высоту анкеровки, отмечают необходимое место заделки и, опустив; его вниз, заделывают клиновым зажимом или вилочным коушем с трубчатым соединителем. Заделанный конец троса подают наверх и соединяют с изолятором анкеровочного узла.

При анкеровке проводов наверху работают с приставных лестниц (в непосредственной близости к опоре) и со съемных вышек (лейтеров), которые устанавливают непосредственно на земле. Их описание дано в главе II «Эксплуатация контактной сети». Для обеспечения безопасности работающих вышку устанавливают устойчиво, без перекоса и так, чтобы наиболее выступающие части были расположены не ближе 2 м от крайнего рельса. Во время работы вышку поддерживают, при необходимости укрепляя расчалками.

Часть работ при анкеровке монтеры ведут, перемещаясь по несущему тросу (снятие крюковых зажимов и полиспастов и др.), поэтому предварительно необходимо убедиться в надежном закреплении троса.

При компенсированной анкеровке медного несущего троса его сталемедной вставкой последнюю одним концом соединяют с узлом анкеровки. Другой конец вставки и конец несущего троса полиспастом стягивают до тех пор, пока штанга с компенсаторными грузами не поднимется до требуемой высоты, а затем заделывают соответственно на клиновой зажим и вилочный коуш и соединяют посредством стальной планки.

Если анкерная опора несущего троса полукомпенсированной подвески расположена на кривой или вблизи от нее и компенсация изменения длины троса при переводе его в седло предусмотрена на анкеровке, то после вытяжки троса его оставляют закрепленным на полиспасте, который в процессе укладки троса в седла по мере необходимости распускают (на внутренней кривой) или стягивают (на внешней кривой). Постоянную анкеровку троса производят после укладки его в седла.

Бригада устанавливает струны, разбившись на звенья по 2— 3 чел. в каждом. Иногда струны изготовляют монтеры бригады, но целесообразнее это делать в мастерской прорабского пункта.

Струны, как правило, изготовляются из биметаллической сталемедной проволоки диаметром 4 мм из шарнирно связанных звеньев.

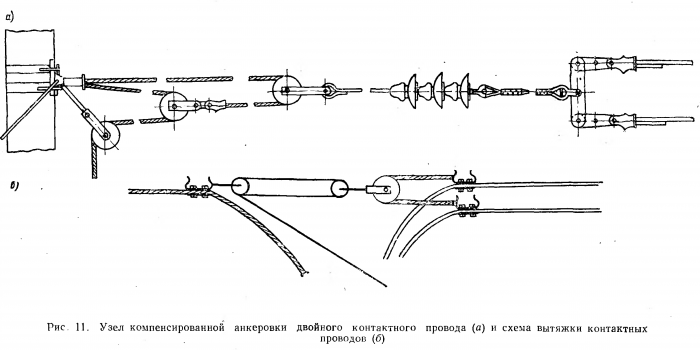

Для регулировки цепной подвески, учитывая возможные отклонения высоты подвески несущего троса у опоры и стрелы его провеса от расчетных,, длины заготавливаемых струн берутся на 250—300 мм больше величин, полученных по формуле

где у — длина струны в м;

h — конструктивная высота цепной подвески в м

l — длина пролета между опорами в м

g0 — нагрузка от собственного веса цепной подвески в кГ/м

х — расстояние струны от опоры в м

Т0 — натяжение нагруженного несущего троса при температуре

беспровесного положения контактных проводов в кг.

Если на участке после его электрификации предстоит подъемка пути при капитальном ремонте или реконструкции, то длины заготавливаемых струн надо увеличить, чтобы обеспечить требуемую высоту контактного провода до его подъема. Величина подъемки пути должна быть отражена в проекте.

Практически заготавливают струны трех размеров. Максимальная длина звена принимается равной 800 мм. Ближние к опоре струны делают трех звеньевыми, остальные — двух звеньевыми. У нижнего звена свободный конец не завивают, предназначая его для изменения длины струны при регулировке цепной подвески. Когда при двойном контактном проводе применяется не «шахматная» установка струн, а оба провода крепятся к общей струне отдельными нижними звеньями, регулировочным делают нижнее звено общей части струны, а отдельные звенья делают строго одинаковой длины (30 см) с завивкой в мастерской обоих концов.

В случае использования для установки на контактном проводе струновых зажимов типа М их заделывают в звено при изготовлении струн. Применение общего регулировочного звена значительно ускоряет регулировку цепной подвески.

Места установки струн размечают мелом (или краской) на шейке рельса. Количество струн в пролете и расстояние между ними берутся по проекту; отклонение допускается не более чем на ± 1 My наибольшее допускаемое расстояние между струнами 12 м. На соседних путях струны должны располагаться в створе. Одновременно с установкой простых струн, крепящих контактный провод к несущему тросу (называемых одним словом — струны), производят установку рессорных струн. Для рессорного провода применяют сталемедную проволоку диаметром 6 мм или сталемедный трос сечением 25 мм2, закрепляемый на несущем тросе зажимом средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса или зажимом с ушком.

Длина рессорного провода, стрела провеса, расстояние места его крепления от точки подвеса несущего троса принимаются по проекту, однако длина струны, крепящей контактный провод, должна быть не меньше минимально допустимой для данного пролета (угол сдвига этой струны от вертикального положения при крайних значениях температур не должен превышать 30°).

На кривых радиусом 800 м и менее рессорные струны не ставят. В этом случае изменение высоты контактного провода у опоры обеспечивается изменением угла наклона гирлянды изоляторов, вызываемого изменением натяжения несущего троса в зависимости от изменения температуры.

На сопряжениях рессорные струны устанавливаются как на рабочей части цепной подвески, так и на отходящей ветви с тем, чтобы обеспечить одновременное изменение высоты как рабочего, так и отходящего на анкеровку контактного провода.

Раскатка контактного провода понизу может производиться одновременно с раскаткой несущего троса с того же раскаточного поезда, однако при этом производительность раскатки снижается, так как с целью предохранения контактного провода от перегибов и вмятин его раскатывают более плавно и так, чтобы провод все время был несколько натянут. Это вынуждает не превышать скорости 12—15 км/ч. Места стыкования контактного провода и несущего троса, не совпадают, поэтому совмещение их раскатки вызывает необходимость более частых остановок поезда. Кроме того, для сокращения времени нахождения контактного провода на земле раскатывать его целесообразно после вытяжки несущего троса и установки на нем струн. Поэтому контактный провод лучше раскатывать после раскатки несущего троса.

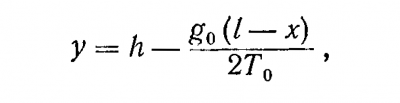

Остановив раскаточный поезд у анкерной опоры, конец контактного провода, заделанный в клиновой зажим, соединяют с компенсирующим устройством. С целью экономии меди в случаях,,когда сечение провода отходящей ветви не используется для прохождения тока, с компенсирующим устройством соединяют вставку сталемедного троса сечением 70 мм2 с установленными на ее концах клиновыми зажимами. Раскатываемый контактный провод соединяют с противоположным концом этой вставки. Место стыка с контактным проводом располагают за 20 м до переходной опоры с тем, чтобы оно не входило в габарит пантографа. На сопряжениях с секционированием контактной сети, где в отходящую ветвь контактного провода врезаются изоляторы, стык вставки с контактным проводом располагают у переходной опоры. При двойном контактном проводе для обеспечения равенства натяжения и возможности некоторого взаимного перемещения проводов их присоединяют к коромыслу с регулировочными планками, в свою очередь соединяемому с компенсирующим устройством вставкой из троса ПБСМ-95, заделываемой через вилочный коуш. Применение клиновых зажимов в этом случае не допускается, так как двойной контактный провод имеет натяжение 2 000 кг (рис. 11, а).

После соединения провода с компенсирующим устройством (или тросовой вставкой) поезд трогается и дальнейшую раскатку ведут аналогично раскатке несущего троса. Чтобы не выйти за габарит приближения строений, провод, опускающийся от анкеровки, подвязывают к низу первой переходной опоры свободно обхватывающим кольцом из стальной проволоки. Раскатанный контактный провод подвязывают струнами в обхват так, чтобы он находился от земли на уровне не менее 0,5 м, причем для обеспечения перемещения провода при вытяжке его полиспастом обхват делают свободным, без затяжки. При двойном контактном проводе оба провода обхватывают одной струной (при расположении струн на тросе через 4 м контактный провод подвязывают к каждой третьей струне). Одновременно с подвязыванием провода к струнам его стыкуют напостоянно стыковыми зажимами. Многообещающим явится применение машины МСХС-30, осуществляющей холодную сварку проводов в стык. Эта сварка, повышая качество токосъема за счет отсутствия сосредоточенного веса зажима и более плавного перехода полоза пантографа с одного провода на другой, одновременно позволяет использовать куски провода, остающиеся на барабанах после раскатки, значительно сокращая при этом количество отходов.

При двойном контактном проводе во избежание подбоя стыковых зажимов пантографом не следует допускать расположения стыков в створе — их надо располагать вразбежку. Чтобы при последующей вытяжке провода на анкеровку стыковой зажим не упирался в струну и не препятствовал тем самым перемещению провода, струна, первая по направлению вытяжки, подвязывается не ближе 8— 10 м от стыкового зажима.

На внешней стороне кривой, чтобы не допустить выхода за установленный габарит, провод подвязывается к опорам. На сопряжениях дополнительный трос между анкерными опорами контактного провода должен быть вытянут и за анкерован до установки струн на контактном проводе.

После подвязывания провода к струнам его анкеруют на постоянно. При двойном контактном проводе для создания равного натяжения в проводах при их вытяжке на каждый из проводов устанавливают по натяжному зажиму, с которым и соединяют струбцину,, пропускаемую через вспомогательный ролик. Крюк подвижного блока полиспаста зацепляют за вилку этого ролика (рис. 11,6).

После анкеровки контактного провода производят черновую регулировку цепной подвески.

Начинают с установки средней анкеровки, место расположения которой указано в проекте; длина каждой ее ветви берется не менее десятикратного расстояния между несущим тросом и контактным проводом в середине пролета. Затем бригада, разбившись на звенья и перемещаясь в сторону анкеровок, закрепляет на контактном проводе струновые зажимы и регулирует провод по высоте, которая устанавливается соответствующей его бес провесному состоянию. У опор расстояние между несущим тросом и контактным проводом принимают равным конструктивной высоте подвески. На опоре отмечают уровень головки рельса и замеряют расстояние от этого места до контактного провода. Затем в середине пролета устанавливают мерную рейку, на которой визируют уровень головки рельса, и, отложив вверх от этой отметки замеренное на опоре расстояние от уровня головки рельса до провода, закрепляют на полученной высоте контактный провод. Высоту контактного провода у остальных струн определяют на глаз. Регулировать внизу высоту контактного провода по монтажным таблицам не имеет смысла, так как после подъемки цепной подвески и укладки ее в седло все равно требуется окончательная регулировка цепной подвески. Струновые зажимы с клиновым креплением рекомендуется устанавливать так, чтобы клин тонким концом был направлен поочередно то в одну, то в другую сторону. В этом случае при возможном во время эксплуатации обрыве провода часть зажимов будет заклиниваться еще больше, что предотвратит выскальзывание провода из зажима, как это имеет место при односторонней установке клиньев.

Одновременно с регулировкой по высоте производят выкрутку (рихтовку) и правку провода от изгибов. Выкрутку ведут рихтовочными ключами так, чтобы провод рабочей (контактной) частью поверхности был обращен вниз, а его продольная плоскость симметрии занимала вертикальное положение. Выправляют провод ударами киянки (деревянного или свинцового молотка) по месту изгиба, с внутренней стороны которого прижимают правило (деревянный брусок). В процессе регулировки необходимо обращать внимание на состояние заводской спайки, осуществляемой соединением проводов, срезанных наискось на длине не менее 500 мм. Подозрительные по качеству спайки (с явно выраженными по длине среза швами; заусенцами на концах среза) надо вырезать и провод состыковать.

При черновой регулировке могут устанавливаться поперечные электрические соединители, места установки которых указываются на планах контактной сети. При этом в соответствии с Правилами содержания контактной сети на дорогах постоянного тока, когда контактные провода составляют от общего сечения контактной подвески не менее 50%, они устанавливаются на расстоянии 200— 250 м друг от друга, при сечении контактных проводов от 50 до 25% сечения подвески расстояние между соединителями должна быть 150—200 м и при сечении контактных проводов менее 25% подвески поперечные соединители устанавливают через 100—150 м. На дорогах переменного тока при биметаллическом (сталемедном) несущем тросе и отсутствии усиливающих проводов устанавливают по 2 поперечных соединителя на анкерный участок контактного провода (от анкеровок на расстоянии, равном одной четверти длины анкерного участка); при стальном несущем тросе поперечные соединители не ставят.

При простых опорных струнах соединители устанавливают за первой струной, при рессорной подвеске — за проводом рессорной струны (во избежание их взаимного соприкосновения). Соединительные зажимы на несущем тросе устанавливают так, чтобы провод соединителя шел снизу несущего троса, не касаясь его. Следует заметить, что непосредственного, без помощи зажимов, соприкосновения токонесущих проводов надо избегать во всех случаях, даже при наличии вблизи места касания надежного электрического контакта, так как с течением времени вследствие длительного прохождения токов даже незначительной величины через большое переходное сопротивление в месте касания проводов может произойти их постепенный отжиг и, как следствие, обрыв. При двойном контактном проводе соединители крепятся к обоим проводам.

Отрегулированную начерно цепную подвеску полиспастами поднимают наверх и несущий трос укладывают в седла развернутых вдоль пути консолей. На кривой седло устанавливают так, чтобы усилием от излома трос прижимался к телу седла. При подъеме подвески не допускают чрезмерного изгибающего момента, действующего на консоль, поэтому крюк полиспаста цепляют возможно ближе к тяге. Для уменьшения веса, действующего на консоль, желательно поднимать подвеску одновременно на двух опорах и более. На переходных опорах каждую ветвь цепной подвески поднимают отдельно. Одновременный подъем обеих ветвей не допускается. При компенсированной подвеске несущий трос рабочей ветви на переходных опорах укладывают в ролик.

По окончании укладки подвески в седла на протяжении анкерного участка консоли поворачивают поперек пути, предварительно проверяя, не оказался ли контактный провод ниже 5 750 мм над уровнем головки рельса. В необходимых случаях его временно связывают с несущим тросом. На внешней стороне кривой по мере перевода подвески на путь вследствие сокращения радиуса расположения подвески натяжение в тросе уменьшается, а стрела его провеса увеличивается. Для создания нормального .натяжения в тросе делают пере анкеровку (если кривая расположена вблизи анкерной опоры) или вытяжку в одном из пролетов кривой (желательно в месте стыка троса, который в этом случае до перевода подвески на путь на постоянно не стыкуют); лишний кусок троса вырезают и концы ; состыковывают. На внутренней кривой при переводе на путь, наоборот, натяжение в тросе увеличивается, а стрела провеса уменьшается. Для компенсации уменьшения стрелы провеса до начала поворота консолей по обе стороны оставленной при раскатке петли устанавливают натяжные зажимы, за которые крепят полиспаст, передавая на него натяжение. Затем снимают с петли соединительные зажимы и по мере необходимости в процессе поворота консолей распускают полиспаст. После разворота всех консолей на кривой лишнюю часть петли вырезают и трос состыковывают. Если кривая находится вблизи анкеровки и при раскатке в тросе не оставлено петли, увеличение стрелы провеса достигается за счет ослабления натяжения на анкеровке, которая с этой целью делается временной с запасом троса.

Во все время перевода подвески на путь на внутренней кривой необходимо следить, чтобы ранее повернутые консоли не сильно отклонились от положения,, перпендикулярного оси пути. В противном случае усилие от перегиба подвески может развернуть их вдоль пути, повредив при этом консоль, детали ее крепления и даже опору. На двухпутных участках целесообразно на время монтажа контактной сети связать между собой концы консолей проволокой.

После поворота консолей на путь проверяют стрелы провеса несущего троса; при необходимости производят его переанкеровку или перезаделку в стыках. Если несущий трос раскатан целиком по всему перегону, то после выверки стрел провеса у переходных опор его скрепляют соединительными зажимами с дополнительным тросом.

Раскатка проводов поверху. Этот способ обладает рядом преимуществ, основными из которых являются значительное сокращение затрат ручного труда и повышение качества цепной подвески. Особенно проявляются эти преимущества при монтаже цепной подвески на кривых участках пути. Однако при имеющихся в настоящее время механизмах раскатка проводов поверху по сравнению с раскаткой понизу требует несколько большей продолжительности «окон» (в первую очередь для раскатки несущего троса) и лучшей организации труда и строительства. Для осуществления этого способа необходимо, чтобы до начала раскатки проводов на подлежащем монтажу участке полностью были установлены опоры контактной сети, а также скомплектованы и завешены консоли. Сокращения количества «окон» для раскатки проводов можно добиться организацией этой работы в «окно», предоставляемое для установки опор. Для этого требуется четкое взаимодействие с подразделением, устанавливающим опоры: надо, чтобы до установки опор на последних 2—3 анкерных участках перегона опоры остальных анкерных участков были сданы под монтаж, причем последними должны устанавливаться опоры «с пути». По согласованию с генеральным подрядчиком и отделением дороги необходимо установить такой порядок и последовательность работ, при которых одно и то же «окно» используется как для строительных, так и для монтажных работ (на одном или смежных перегонах).

Раскатывать провода поверху наиболее удобно и быстро с оборудованного подъемной вышкой монтажного вагона, входящего в состав раскаточного поезда (рис. 12). Рабочая длина вышки равна длине вагона. Для пропуска троса (или провода) имеется стрела с роликом, устанавливаемая перед раскаткой на требуемую высоту. Вышка оборудована двумя убирающимися выносными консольными площадками. Вагон снабжен выдвижными лестницами, по которым люди поднимаются на вышку. Для обеспечения безопасности работающих монтажная площадка имеет ограждения, которые в транспортном положении складываются.

Описанные вагоны с монтажными вышками имеют следующие конструктивные недостатки.

Подъем и опускание вышки осуществляются посредством тросов, наматываемых на лебедку с электроприводом. Эта конструкция лебедки, мощность электромотора и передвижной электростанции не всегда обеспечивают подъем вышки с промежуточных положений, когда раскатываемый трос уже имеет значительное натяжение. Во время же раскатки при изменении высоты подвески несущего троса (при проходе искусственных сооружений, сигнальных мостиков, при некотором изменении глубины заделки опор и т. п.) приходится менять высоту рабочей площадки.

Ручно^ подъем стрелы и закрепление ее в определенном положении не дают возможности менять ее высоту подъема во время работы. Это вынуждает при необходимости закладки троса в седло, расположенное выше уровня ролика стрелы, останавливать поезд и закладывать трос с помощью полиспаста.

При раскатке на кривых для предотвращения выворачивания стрелы ее приходится закреплять расчалками с включенными в них полиспастами. Поворот стрелы в положение, при котором ролик с тросом окажется против бугеля с седлом, устанавливаемого по зигзагу контактного провода, осуществляется посредством этих же полиспастов. Такое закрепление довольно громоздко.

Наличие указанных и некоторых других конструктивных недостатков вагонов-вышек (наряду с недостатками в организации монтажа и строительства) заставило в последние годы значительно сократить применение этих вагонов. В настоящее время разработана усовершенствованная конструкция вагона-вышки. Есть основания предполагать, что после изготовления, испытания и доводки эта конструкция в комплексе с другими механизмами найдет широкое применение при монтаже контактной сети.

Большое распространение при монтажных работах на контактной сети, в том числе и при раскатке проводов, получили монтажные дрезины типа ДМ с двигателями автомобильного типа, оборудованные подъемными вышками с поворотными площадками (рис. 13). Вышка поднимается червячной передачей, червяк которой приводится в действие двигателем дрезины. Площадка поворачивается вручную с помощью специального ключа-рукоятки.

Существенным недостатком дрезины ДМ является малая длина рабочей площадки вышки, сужающая маневренность работающих на ней монтеров и тем самым значительно снижающая по сравнению с вагоном-вышкой скорость раскатки проводов.

Раскатка несущего троса поверху может производиться несколькими способами. Наиболее производительной на перегоне является раскатка троса понизу по оси пути с непосредственно следующей за ней подъемкой и укладкой его в седло. В этом случае раскаточный поезд состоит из двух локомотивов, раскаточной платформы, вагона-вышки (при отсутствии последнего — дрезины ДМ, используемой одновременно и в качестве второго локомотива). При наличии в составе раскаточного поезда тепловоза он соединяется с вагоном-вышкой, так как большая мощность его двигателей и тормозная система, включающая и автотормоза вагона-вышки, позволяют при подъеме троса по мере необходимости быстрее развивать и сокращать скорость.

Остановив поезд у анкерной опоры, отцепляют головной локомотив с раскаточной платформой. Предварительно заделанный конец троса с барабана присоединяют к анкеровочному узлу, после чего, так же как и при раскатке понизу, но внутри колеи, раскатывают первый барабан. На расстоянии 15—20 м от конца троса (по ходу раскатки) монтеры, спустившись с раскаточной платформы, обхватывают струбциной ближний к опоре рельс, а близ конца троса крепят натяжной зажим. Между этим зажимом и струбциной включается полиспаст, стягиванием блоков которого тросу дают требуемое натяжение. Величина натяжения троса определяется по включенному последовательно полиспасту динамометру; при достаточной опытности ответственного руководителя, сопровождающего раскаточную платформу, величина натяжения, необходимая при укладке троса в седла, определяется по усилию, затрачиваемому на отрыв ' троса от земли (на расстоянии 30—40 м от полиспаста).

Оставленный вначале вагон-вышку передвигают ближе к переходной опоре, поднимают рабочую площадку и раскаточную стрелу на требуемую высоту, устанавливают ограждения, веревкой поднимают трос и закладывают его в ролик стрелы. По получении от старшего работника, находящегося у раскаточной платформы, сигнала, разрешающего подъем троса, вагон приводят в движение и начинают укладку троса в седла. Руководитель работ по стреле провеса в первых пролетах определяет соответствие натяжения троса монтажному (на 10—15% большему табличного) и при необходимости сигналами дает указание работникам, находящимся у платформы, натянуть или ослабить полиспаст. Затем, закрепив полиспаст к свободному концу троса при стыковывают конец второго барабана и раскатывают его аналогично первому. Трос второго барабана вытягивают так, чтобы он только воспринял нагрузку с первого полиспаста, о чем дает сигнал монтер, оставленный возле полиспаста. По сигналу с платформы этот монтер распускает свой полиспаст и снимает с троса натяжной зажим, а с рельса — струбцину.

Вагон-вышка передвигается со скоростью 6—10 км/ч. Руководитель работ постоянно следит, не зацепился ли трос за детали рельсовых креплений, болты стыковых накладок и т. д. На кривых впереди вагона идут 1—2 монтера, оттягивающих трос крючками и тем самым ослабляющих горизонтальные усилия на раскаточную стрелу.

На рабочей площадке находятся обычно 5—6 монтеров, укладывающих трос в седла и устанавливающих струны. На полу вышки до начала работ намечают проектное расстояние между струнами. Струны заранее укомплектовывают в порядке установки и собирают на проволочные кольца. Струновые зажимы также подготавливают заранее: с них свертывают контргайки, а болты разворачивают настолько, чтобы между щечками зажима свободно проходил несущий трос. Два монтера укладывают трос в седла, третий, стоя у переднего края вышки, длинной штангой с крюком поворачивает консоли на путь, а также подает струны и зажимы монтерам, устанавливающим и крепящим их. Монтер, устанавливающий струну, встает у первой по ходу отметки места установки струны и,, обхватив струновым зажимом трос, в момент прохода предыдущей струны над второй отметкой одной рукой прижимает зажим к тросу, а другой рукой (передвигаясь по площадке по мере ее продвижения) заворачивает болт торцовым ключом с изогнутой рукояткой, после чего возвращается к прежнему месту и берет новую струну. После ухода этого монтера с отметки места установки струны его место занимает второй монтер и проделывает то же самое. Иногда на установку струн выделяются 3 монтера.

Все работающие как на вышке, так и внизу должны всегда находиться снаружи кривой. Вагон-вышка передвигается по команде сопровождающего его руководителя работ, который может дать указание о начале движения после остановки только с согласия находящегося наверху старшего работника.

Если несущий трос раскатывается по перегону без деления на анкерные участки и на сопряжениях монтируется дополнительный трос, то последний раскатывают, анкеруют и укладывают в седла способом "понизу. Когда длина анкерных участков несущего троса и контактного провода одинакова, промежуточных вытяжек на рельс не делают, а трос вытягивают на анкерную опору и анкеруют постоянно на свое место. При этом с целью ускорения раскатки рекомендуется выделять отдельную анкеровочную бригаду, которой для передвижения к следующим анкеровкам придают съемную дрезину (или в состав поезда включают дополнительную несъемную дрезину).

Длина троса, раскатываемого в «окно», зависит от продолжительности последнего. Раскатка троса на длине одного анкерного участка (считая по контактному проводу) занимает 30—40 мин. При недостатке времени для раскатки по всему перегону ее прерывают на одном из сопряжений, производя временную анкеровку на предварительно раскатанный дополнительный трос; при этом оставляется свободный конец троса для стыковки, с которой начинают последующую раскатку.

При отсутствии вагона-вышки используется дрезина ДМ. Однако вследствие незначительной длины рабочей площадки скорость движения при укладке в седло снижается, а устанавливать струны на ходу не представляется возможным. В этом случае струны устанавливают со съемной вышки (с использованием трехметровой навесной лестницы с крючками) или завешиваемой на трос «люльки» с находящимся в ней монтером. «Люльку» при помощи привязанной к ней веревки передвигают монтеры, находящиеся на земле. Поэтому применение дрезин ДМ вместо вагона-вышки снижает производительность раскаточного поезда и увеличивает трудовые затраты на монтаж контактной сети.

Раскатка контактного провода поверху производится с раскаточного поезда, состоящего из раскаточной платформы, вагона-вышки и локомотива. Для уменьшения угла изгиба провода в раскаточной стреле, особенно при раскатке ближних к ней барабанов, целесообразно между вагоном-вышкой и раскаточной платформой включить еще одну платформу.

Раскаточный поезд останавливают у анкерной опоры. Рабочую площадку и раскаточную стрелу поднимают так, чтобы контактный провод располагался примерно на уровне 7 м от головки рельса. Поднимать провод выше не следует, так как это осложнит его регулировку. Заделанный конец контактного провода (при двух контактных проводах — оба конца) соединяют с компенсирующим устройством (или тросовой вставкой), провод закладывают в ролик стрелы, после чего поезд трогается. Находящиеся на вышке 2—3 монтера, передвигаясь по площадке, подвязывают провод к струнам. При двойном контактном проводе и шахматном расположении струн провода подвязывают через струну. Стоящие на раскаточной платформе монтеры подтормаживают барабаны, а также крючками оттягивают провод от их щек. На кривых проволочными оттяжками провод подвязывают к опорам или фиксаторным стойкам. У анкерной опоры следующего анкерного участка его провода соединяют со своим компенсирующим устройством и по сопряжению раскатывают провода обоих участков. Провод первого анкерного участка отрезают у своей анкерной опоры и анкеруют. Как и при раскатке несущего троса, целесообразно анкеровать провод силами специально выделенной бригады монтеров. Скорость движения раскаточного поезда с вагоном-вышкой составляет 12—15 км/ч, т. е. мало уступает скорости раскатки контактного провода понизу. Много времени при раскатке поверху затрачивается на стыкование проводов и заделку их на анкеровке. Внедрение холодной сварки проводов, самозатягивающихся натяжных зажимов, быстро выдвигающихся консольных площадок на вагоне-вышке и тому подобных усовершенствований существенно сократит время раскатки контактного провода.

При использовании вместо вагона-вышки дрезины ДМ скорость движения раскаточного поезда снижается до 8—10 км/ч, однако и при этом условии в подавляющем большинстве случаев раскатка контактного провода поверху вполне оправдывает себя.

Комбинированный способ раскатки проводов. При существующих технических средствах раскатка несущего троса поверху требует большего времени, чем раскатка понизу, особенно с дрезины ДМ, когда отсутствует возможность установки струн одновременно с раскаткой; установка струн со съемной вышки или «люльки» гораздо более трудоемка, чем установка понизу или с вагона-вышки. При раскатке проводов понизу наиболее трудоемкой является операция подъемки цепной подвески с укладкой троса в седло, усложняющаяся тем, что несущий трос приходится поднимать вместе с контактными проводами. Наряду с этим производимая при раскатке понизу черновая регулировка цепной подвески практически почти не уменьшает затрат времени на окончательную регулировку по сравнению с временем, затрачиваемым на регулировку цепной подвески, раскатанной поверху.

В последнее время довольно широко применяется способ комбинированной раскатки проводов, обладающий многими преимуществами раскатки поверху, в то же время даже при отсутствии вагонов-вышек требующий незначительного увеличения окон по сравнению с раскаткой понизу.

При этом способе несущий трос раскатывают и анкеруют, как при способе «понизу». Струны устанавливают также понизу, но крючки на опорах подвешивают не на высоте 2,5—3 м от уровня головки рельса, а лишь на 1—1,5 м от земли. При этом измеряют это расстояние не у каждой опоры, а лишь на опорах, ограничивающих пролеты, в которых замеряют стрелу провеса для определения натяжения в тросе.

Поднимают и укладывают трос в седла так же, как это описано выше, при помощи полиспастов (при этом как подъем троса, так и поворот консолей существенно облегчается) или, что значительно производительнее, дрезиной ДМ. В этом случае ролик стрелы имеет уширенный паз, допускающий проход троса со струнами и зажимами. Дрезина движется со скоростью 3—5 км/ч без потерь времени на остановки поезда для стыкования и анкеровки троса. Если в одно «окно» поднять весь анкерный участок не удается, трос на опоре, следующей за последней, где он уложен в седло, поднимают на уровень пяты консоли и подвязывают к этой опоре свободной петлей.

При этом надо убедиться, что струны даже при их раскачивании ветром не выйдут из габарита приближения строений.

Контактные провода при комбинированном способе раскатывают поверху.

Раскатка проводов цепной подвески на станциях. Перед началом работ должен быть составлен план, определяющий порядок их производства. Вначале раскатывают несущие тросы. На пересечениях несущие тросы и контактные провода главных путей располагают под проводами станционных путей с тем, чтобы при проходе по главным путям пантограф скользил все время по одному проводу, не переходя на пересекающий провод. Контактные провода и несущие тросы нерабочих (в том числе отходящих на анкеровку) ветвей должны располагаться выше рабочих проводов. Если на одной части анкерного участка провод должен быть верхним, а на другой — нижним, первым раскатывают провод, который в последующем будет труднее перебрасывать через уже раскатанные провода. План раскатки должен учитывать специализацию путей и направление маршрутов в устройствах СЦБ. Перед составлением плана следует составить ведомость раскатки, в которой для каждого анкерного участка указать материал, сечение и длину провода и его направление по ходу раскатки (номер первой анкерной опоры, затем последовательно номера стрелок, путей и второй анкерной опоры). На анкерных опорах целесообразно отметить мелом номера анкерных участков. Специфической особенностью раскатки проводов на станциях является возможность более длительного занятия станционных путей и крайняя затруднительность занятия стрелочных горловин. В то же время на некоторых станциях бывает трудно освободить пути для раскатки проводов.

Способы и отдельные приемы раскатки проводов на станциях зависят от конкретных условий ее работы, организации и интенсивности движения поездов, расположения и типа опор, поддерживающих конструкций и т. п.

Раскатка несущего троса на станции. При одном из способов, обеспечивающих непродолжительное занятие горловины, раскаточный поезд в составе вагона-вышки, раскаточной платформы и локомотива останавливают у первой переходной опоры. Соединив с изолятором анкеровки заделанный конец троса и уложив, последний в ролик стрелы, поезд приводят в движение и закладывают трос в седла. После первой за предельным столбиком раскатываемого пути гибкой или жесткой поперечины барабан затормаживают так, чтобы раскатанный трос поднялся на высоту, обеспечивающую проход поездов (не менее 5 750 мм над уровнем головки рельса).

Со стороны седла, противоположной анкеровке, закрепляют соединительный зажим, препятствующий перемещению троса в сторону анкеровки. Для предохранения выскакивания троса из седла в отверстие, предназначенное для болта, крепящего плашку, пропускают две проволоки диаметром 3—5 мм, обхватывающие кольцом несущий трос свободно, но так, чтобы соединительный зажим в него не прошел. Если за предельным столбиком стоят консольные опоры, несущий трос после его вытяжки временно крепят за рельс. Далее, открыв движение по соседним путям, продолжают раскатку с закладкой троса в седла до следующего предельного столбика. Затем, получив разрешение на закрытие второй горловины, раскатывают трос до второй анкерной опоры, вытягивают.его и, убрав раскаточный поезд и открыв движение поездов, анкеруют на постоянно. При таком способе раскатки стрелочные горловины закрываются на 10—20 мин каждая.

На установленных в створе консольных опорах от входного сигнала до первой поперечины перед раскаткой концы консолей связывают между собой.

Когда подвеска на станции проходит по гибким или жестким поперечинам, при отсутствии возможности занятия путей может быть применена групповая раскатка несущего троса.

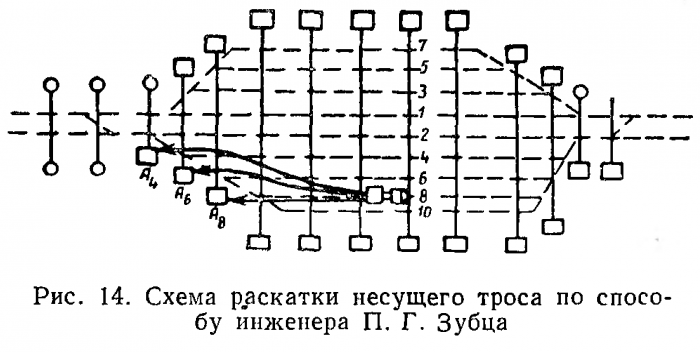

Групповая раскатка троса по способу П. Г. Зубца. Получив из группы в 3—4 пути один для занятия раскаточным поездом, описанным выше способом раскатывают одновременно несущие тросы всех путей группы. Раскатку начинают от самой удаленной от стрелочной горловины анкерной опоры. Трос занимаемого пути укладывают в седла, а остальные — в крючки, завешиваемые на верхний фиксирующий трос или ригель над раскатываемым путем (рис. 14).

Групповая раскатка троса по способу М. В. Степанова производится понизу на обочину крайнего пути. После вытяжки и временной анкеровки на предусмотренную проектом опору троса каждого пути все они полиспастами поднимаются на крючки, завешиваемые на верхний фиксирующий трос или ригель.

Уложенные в крючки при групповой раскатке тросы поочередно полиспастами передвигают на свои места, укладывают в седла, анкеруют на постоянно, после чего на тросы устанавливают струны.

По сравнению с раскаткой троса над своим путем групповая раскатка более трудоемка и должна применяться только в случае крайней необходимости.

Контактные провода на станциях раскатывают поверху. Для быстрейшего освобождения горловины провод (как и несущий трос) после проезда стрелок вытягивают так, чтобы он не опускался ниже 5 750 мм над уровнем головки рельса, и закрепляют двумя струнами, установленными с большим перекосом в сторону анкеровки. На контактном проводе эти струны крепятся болтовыми зажимами или, что еще надежнее, соединительным зажимом, устанавливаемым в обхват. Контактный провод раскатывается относительно быстро и обычно больших затруднений в части предоставления путей не вызывает. Нередко раскаточный поезд ставят в хвост отправляющемуся поезду и раскатывают провода вслед за ним по уже приготовленному маршруту.

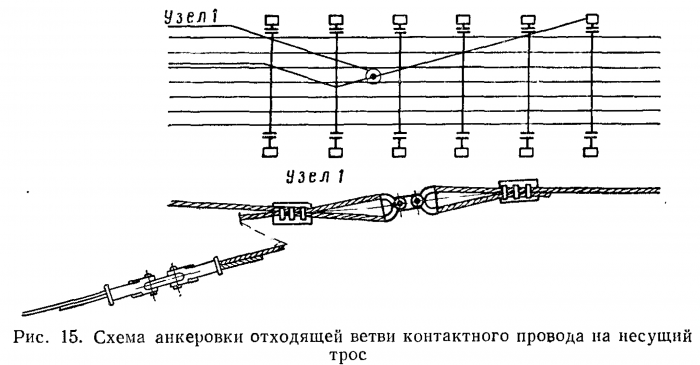

Зачастую с целью уменьшения угла излома отходы на анкеровку проводов, удаленных, от анкерных опор путей, располагают на протяжении нескольких пролетов. В этих случаях рабочую часть анкерного участка временно анкеруют соединительными зажимами на несущий трос, выпуская свободный конец провода. В последующем отходящую нерабочую часть анкерного участка раскатывают вручную. При этом контактный провод заменяют биметаллическим стале-медным тросом. Когда длина рабочей части анкерного участка вместе с одной из отходящих ветвей не превышает 750—800 м и допускает жесткую анкеровку одной стороны контактного провода, его анкеруют на несущий трос постоянно и нерабочую часть анкерного участка не раскатывают совсем (рис. 15).

Если сечение несущего троса оказывается недостаточным для воспринятая дополнительной нагрузки — натяжения контактного провода, то на участке, где отсутствует контактный провод, применяют трос повышенного сечения. Анкерные участки, где несущий трос должен быть двух сечений, определяются при составлении плана раскатки.

В соответствии с техническими условиями на все раскатанные провода составляется (по установленной форме) ведомость анкерных участков контактной сети.